新文化に「創業35周年迎えた 光和コンピューター」掲載

システムで出版界をサポート

出版社350社超/書店100法人と取引

光和コンピューターが11月に創業35周年を迎えた。1991年に設立して、出版社や取次・委託倉庫のシステムを中心に提供してきた。2002年に書店向けシステム市場に参入。その後、新聞社やエンタメ系の電子コンテンツ提供会社を含めて、業界に特化した様々なソリューションシステムを提供してきた。取引先は出版社350社以上、書店100法人・1200店舗にのぼる。業界内の認知度も高い。同社の事業領域が拡大するにつれ、業績も着実に増加し、業界内のインフラ的存在として確固たる地位を築いている。それは寺川光男社長をはじめとする幹部たちが出版社や書店、電子事業者、団体関係者などと接点をもちながら「いま、なにが必要なのか」をリサーチし、ニーズを商品化してきたからにほかならない。

光和コンピューターが11月に創業35周年を迎えた。1991年に設立して、出版社や取次・委託倉庫のシステムを中心に提供してきた。2002年に書店向けシステム市場に参入。その後、新聞社やエンタメ系の電子コンテンツ提供会社を含めて、業界に特化した様々なソリューションシステムを提供してきた。取引先は出版社350社以上、書店100法人・1200店舗にのぼる。業界内の認知度も高い。同社の事業領域が拡大するにつれ、業績も着実に増加し、業界内のインフラ的存在として確固たる地位を築いている。それは寺川光男社長をはじめとする幹部たちが出版社や書店、電子事業者、団体関係者などと接点をもちながら「いま、なにが必要なのか」をリサーチし、ニーズを商品化してきたからにほかならない。

出版界で「改革」が声高に叫ばれて「取引形態」や「商慣習」が変わり、さらには「事業領域」が拡大してきた。そうしたなかで、様々な事業者と連携して協業することも増えた。出版界の課題に寄り添い、ともに歩んできた35年間だった。124人体制になった同社はいま、未来も見据えて、出版業界にコミットしている。出版ソリューション事業部、流通ソリューション事業部、事業企画室、BPO企画室の現状を紹介するとともに、寺川社長と幻冬舎最高顧問の花立融氏にこれまでの軌跡を振り返ってもらった。(編集部)

出版社の業務全般支える「出版ERPシステム」

出版ソリューション事業部

出版ソリューション事業部は、出版社向けの「出版ERPシステム」「PUBNAVI」、さらに「取次・倉庫システム」などを手がける光和コンピューターの旗艦となる部隊だ。

野口取締役

野口取締役

16種の管理メニュー装備

– 各社ニーズをカスタマイズ –

出版ERPシステムは出版社が収益性を高め、効率よく管理できる総合システムで、この業界内で認知度が高い。出版社は「販売(取次ルート、直販) 」「印税・原稿料支払」「書店受注」「書店情報」「電子書籍」「広告」「制作・原価」「採用品」「定期購読」「出版VAN」など、16の管理メニューから選べる。

同事業部が取引する出版社は350社以上にのぼるが、発行するジャンルによって販売ルートや商慣習は千差万別。印税を支払う著者との関係性も異なり、本以外の商品も多様化している。

出版ERPシステムを導入する大半の出版社はカスタマイズを求め、出版ソリューション事業部がそれに応えている。

「品質」「納期」を厳守し、適正かつユーザーが納得できる「コスト」を提案している。

各出版社のニーズはそれぞれに違う。同事業部の部員は「業界の知識や用語」や「流通の仕組み」「取引出版社が発行する本の特性」「業務内容や人員配置」などを掌握していなければ、どのメニューが必要で、どうすれば「使い勝手の良いシステム」にできるかを提案できない。「海外展開」「イベント」「映像化」に尽力する出版社も増えているからなおさらだ。

設計図をつくるうえでヒアリングは不可欠で、時には取引先の悩みを聞く人間力を求められることもある。

同事業部を担当する野口隆取締役はいう。「懸念していた『2025年の崖』問題が現実となってしまいました」25年にシステムの長期利用と機能追加により複雑化し、古いシステムを理解できる人材が減少するという会社は出版界においても散見された。

いまは新規出版社10社と、システム改修する既存出版社約60社、旧システムから出版ERPを導入してシステム変更を検討する出版社を抱えている。野口氏をはじめ同事業部員は、各社の要望に応えようと日々奔走している。

電子書籍の管理システムについては「まだ売上げがさほど大きくないから、もっと価格を安くして」という出版社もある。

21年にはメディアドゥと、SaaS型クラウドサービス「PUBNAVI」を共同開発している。従量制のサブスクでカスタマイズせずに導入できるため安価に提供できる。

ほかにも取次・倉庫システムや経費精算の管理システムなども手がけるなど多忙を極める。

2025年度・第35期(24・9・1~25・8・31)は、大型案件が複数あったことで増収となった。野口氏は「チームとしてコミュニケーションをとっていかなければ、品質を高め、納期を守ることはできません。全員が参加して、もっと自由に発言できる社内の基盤づくりが大切だと思います」と総括する。

ITを通じて出版界を後方支援していくという使命を背負いながらも、笑顔で語る姿が印象的だった。

書店業務の効率化サポート DXに必須のシステム提供

流通ソリューションシ事業部

書店システム全般を担う流通ソリューション事業部もまた、光和コンピューターのなかで大きな柱になっている。

有人、無人を問わずPOS機能をもつ「K-POS」をはじめ、売上・発注・仕入・返品などを管理するバックオフィスシステム「Book AnswerⅣ」、検索機の「PitSPOT」、「スマホ型ハンディー」などは、書店業務を効率化するだけでなく、出版社と連携したマーケディングにも活かせる。

多田取締役

多田取締役

「K-POS」700店に1000台導入

– セルフレジ、文具・雑貨でも活用 –

「K-POS」は現在約700店舗に約1000台以上導入され、「Book AnswerⅣ」シリーズは800店舗にまでのぼる。

流通ソリューション事業部を担当する多田元晴取締役によると、取引する書店は約100法人の約1200店舗。来年にはそれを2000店舗に増やしたいと話す。しかし、本の市場は縮小して廃業店も多くなった。書店からは「システム投資できない」「これ以上はコストをかけるわけにはいかない」という声も聞こえてくる。

その一方で、ダウンサイジングを目指す書店も多く、それに見合ったシステム再構築を図る書店のニーズは高まり、新規取引書店が増えているとも話す。

近年はセルフレジを実装する書店も増えた。それに伴って「K-POS」がより注目されるようになったという。

文具、雑貨でも活用できるK-POSには大型書店からの問合せも多く、全国に出張して相談に乗ることもある。

価格は1台当たり30万円から170万円。セルフPOSの釣銭機が高価で、専用什器もあるために価格帯が広いが、それでも無人レジによって収益性を高めている書店は増えたそうだ。

ポイントシステム開発にも注力

リピーターの常連客を大切にする書店は、とりわけ「ポイント」システムに苦慮してきた。

多田氏はそうした声に応えるために長い間、ポイントシステムの開発に時間を要してきた。書店独自のハウスポイントをはじめ、今年1月に「楽天ポイント」へ対応できるようにした。

いまは「Vポイント」を手がけ、来年早々にその機能を追装する予定だ。

様々な事業者と連携するため、多額の費用を投下してきたが、「いまの書店には不可欠な装備だから」と語る。また、Book AnswerⅣには「客注」「定期購読」管理などで、カスタマイズする書店が少なくない。書店が希望するメニューや画面を改良してメンテナンスしていく。それは口で言うほど簡単な作業ではない。ヒアリングと実験を重ねてかたちにしていく。

光和コンピューターは業界の様々なプレーヤーや団体と連携して開発していくことが多い。

日本出版販売のHonyaClubの会員管理の一部を請け負ったり、直近では、Catalyst・Data・Partners(CDP)が10月にリリースした書店情報アプリ「本コレ」についても、「連携してほしい」とオファーを受けている。

本コレに参画する1450書店超の店舗情報や在庫情報は、読者の利便性、書店の集客、出版マーケティングに利用できる。

光和コンピューターが書店向けシステムに参入して約23年-流通ソリューション事業部は書店DXに欠かせない存在になった。

AI、ロボット、メタバースなど最新技術の活用提案

事業企画室

事業企画室は22年9月に設置されて以降、ロボットやメタバース、AIなどの最新技術を、出版社や書店などでどのように活用できるかを検証・提案している。

人々の知的好奇心を喚起させ、利便性を高めて生活を豊かにしていくアイデアに溢れている。「省人化」「マーケティング」「マネタイズ」に至るまで、ITを通じて新たな価値として創造していく部隊である。

この事業企画室を管掌するのは紀伊國屋書店で情報システム部長、営業企画部長などを歴任した野田透氏。現在、光和コンピューターの取締役として様々な企業と連携・提携して多種多様なDXを推進している。

最近では京都に本社を置くIT会社、㈱コギトの関連会社、㈱デジパブと資本提携してロボットの実用化に向けて取り組んでもいる。ロボットの名前は「まねきねこどん」。遠隔操作によって人と会話できる。笑ったり頷いたり、表情や仕草が可愛いくて、人間味がある。対面した人の顔認証ができ、本体にある画面に文字や画像を映し出すこともできる。将来的にAIによってロボット自身が主体的に対話できるようになるという。

野田取締役

野田取締役

省人化/マーケティング/マネタイズ

– IT通じ新たな価値創造 –

このロボットが書店店頭で接客して本をお勧めできる可能性は十分にあるという。

このロボットはすでに台湾の学校で導入され、ICT教育のカリキュラムに盛り込まれているという。事業企画室では、子どもたちがデジタル絵本をつくり、ロボットがそれを読み聞かせるワークショップシを東京・大田区の図書館などで行ってもいる。これに興味を示す書店人も少なくない。

さらに、バーチャル空間を展開するメタバース技術は、図書館やシェア本棚、美術館などにも注目されている。

野田取締役は「高齢者の方々が遠方にある図書館に行くのは大変だが、自宅にいながら目当ての本を探すことができます。身体が不自由な方々にとっても距離の問題は大きい」という。

こうしたバーチャルチ本棚はすでに多くの開発会社が取り組んでおり、本格的に導入する図書館は増えそうだ。野田氏は「1年以内に事業化できる」と自信をのぞかせる。

そんな野田氏は、いま最も注目されているAIについても書店での実用化に向けて研究を進めている。

例えば、店舗入口にカメラを設置すると入店時間や来店客数が分かる。顔認証により性別や年齢層も掌握できる。光和コンピューターの本社入口にカメラを設置して実証実験を始めた。

さらに、書店売場にカメラを置けば、万引き防止だけでなく、客の導線・滞在時間も分かる。それをPOS販売情報と照らし合わせ、AI分析してマーケティングに活用することも考えられる。カフェやレンタルなどの複合売場でも同様だ。

事業企画室はそんなアイデアを書店や出版社、病院、高齢者施設、美術館、幼稚園・保育所、教育委員会などと共有している。求められるニーズは様々だが、仮説を立てながら具体的な協議が進行している。市場調査の段階は終わり、収益を生む新たなビジネスモデルとして実装される日は近いかもしれない。

事業戦略担う光和の管制塔 寺川社長自ら陣頭指揮

BPO企画室

BPO企画室は、光和コンピューターが持続的に成長していくための事業戦略を担う。いわば管制塔のような部署だ。寺川社長自らが陣頭指揮を執り、梅澤勝路室長が具現化していく。

その戦略は出版界の過去と現在を数値化・可視化するところから始まる。例えば24年の出版市場は約1兆6000億円だが、講談社、小学館、集英社、KADOKAWAの総売上高は全体の約25%。約2900社といわれる出版社がひしめくなかで、各社の課題を抽出し、中小規模の出版社または全国の書店をどのように支援していけるか。

シェアードサービスなどBPOの方向性探る

出版社については「類似書」「マーケティング」「流通」「ファンフコミュニティ」など様々なコアとなる課題があるが、システム会社としてノンコア業務のアウトソーシング(BPO)の方向性を探っている。

いま、検討しているサービスのひとつが「BPaaS」。それは「PUBNAVI」などのSaaS型システムの導入と、その運用まで含めた業務プロセス全体の受託サービスを一括で提供するものだ。

出版社からは「情報システムの担当者が不在で困っている」「システムを入れ替えたいが、どう変えていいのか分からない」「ITについてアドバイスしてほしい」などの声があり、梅澤氏は「すぐにでもそれに応えられるよう、コンサルティング機能も強化していきたい」と話す。

出版社の業務は版元個々のオペレーションによって相違はあるが、標準化できる部分は多いはず。そうした業務プロセスの改革支援も併せて、人材不足が恒常化している中小の出版社における「シェアードサービス部門」の役割を果たせることを目指している。

一方、出版社にはアウトソーシングのほか、システムエンジニアやプログラマー、バックオフィス、書店営業、編集補助などについて「人材派遣」のニーズもある。10月にはトゥーヴァージンズグループ会社のブリッジと業務提携した。人材派遣とシステム運用の需要を共有し、2社のノウハウを活用して出版社の業務効率化を支援していく。

光和コンピューターはもともとBPO事業として、学研グループ各社のシステムの一部を運用サポートしたり、昭和図書の倉庫業務を担ってもいる。

今後はこうしたシステム開発より下流行程にあたるBPO機能のさらなる強化と、システム開発の上流行程にあたるコンサル機能を拡充し、DXを本格的に推進していく。協力会社との連携を強め、業界のDX案件を一貫して手がけられる体制を整備していく。

光和コンピューターにはいま、350社以上の出版社、約100法人・1200店舗以上の書店など、多くの取引先がある。そのミッションは「出版界に携わる事業者と伴走しながら、その成長を支えていくこと」。取引先のニーズを起点に動く姿は一貫してブレがない。

光和コンピューター 35年の歩み語る

光和コンピューター 社長 寺川 光男 氏 × 幻冬舎 最高顧問 花立 融 氏

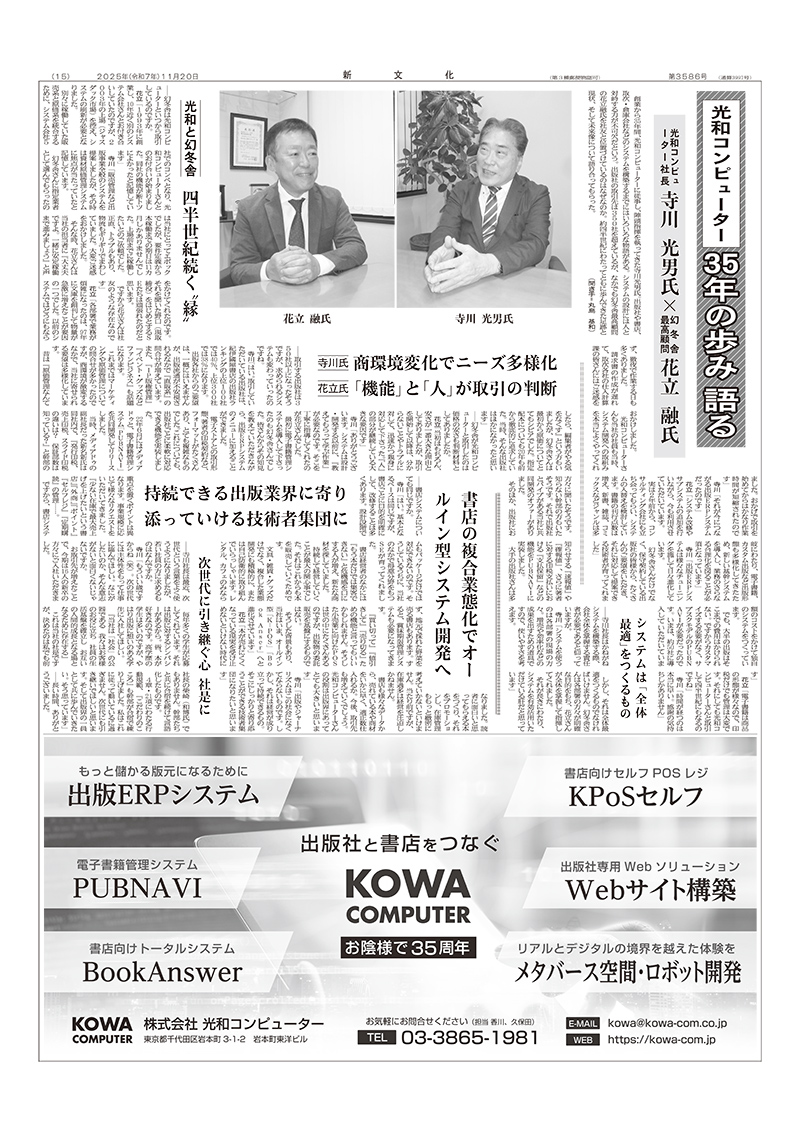

創業から35年間、光和コンピューターに従事し、陣頭指揮を執ってきた寺川光男氏。出版社や書店、取次・倉庫会社などのシステムを構築するまでにはいろいろな物語がある。システムの設計には人と対峙する力が不可欠だという。出版社の取引先は350社を超えているが、なかでも幻冬舎最高顧問の花立融氏を社友と位置づけているのはなぜなのか。約四半世紀にわたってともに歩んできた足跡と現状、そして未来像について語り合ってもらった。(聞き手=丸島 基和)

(左)花立 融氏 (右)寺川 光男氏

(左)花立 融氏 (右)寺川 光男氏

光和と幻冬舎 四半世紀続く”縁“

―幻冬舎は光和コンピューターといつから取引しているのですか。

花立「1993年に創業し、10年近く別のシステム会社さんとお付き合いしていたのですが、2003年の上場(ジャスダック市場)を控え、システムの刷新が必要となりました。

別々に稼働していた販売系と原価系を統合するために、システム会社5社でのコンペとなり、光和コンピューターさんとのお付合いが始まりました。同社の機能が断トツによかったと記憶しています」

寺川「販売管理など出版事業全般のシステムを提案しましたが、その時は資材原価管理システムに焦点が当たっていたと記憶しています。

幻冬舎さんに指定業者として選んでもらったのは当社にとエポックでしたが、要件定義から本稼働までの期日11カ月しかありませんでした。上場前までに稼働したいとのご依頼でした。正直、トラブルもあり、物流もギリギリでまわしていました。大変ご迷惑をおかけしました。

そんな時花立さんは当社の担当者に『大丈夫ですよ。一緒に安定稼働まで進みましょう』と声をかけてくれたのです。それを聞いた野口(現取締役)をはじめとするSEたちは頑張れたのだと思います。ですから花立さんは社友のような存在なのです」

花立「各部署で業務が煩雑になったのは、97年に文庫を創刊して物量が急激に増えたことが要因の一つでした。以前のシステムではどうにもならず、徹夜で作業する日も多くありました。

請求書の作成が遅れて、取次各社の仕入計算課の皆さんにはご迷惑をおかけしました。

光和コンピューターさんも当社の社員も当時、システム開発への取組みを本当によくやってくれました。おかげで取引を始めてからはかなり作業時間が短縮されたのです」

寺川「それが今につながる出版ERPシステムだったのです」

花立「システム改修やサブシステムの追加を行いながら、今も利用させていただいています。

実は2年前から、コンサルティング会社にも立ち会ってもらい、システムの入替えを検討しています。書籍の刊行点数は増え、新書、雑誌、コミックスなどジャンルは多岐にわたり、電子書籍、カスタム出版など出版形態も多様化してきたため、新しい基幹システムを導入し、業務のさらなる合理化を図ることが必須となってています」

寺川「出版ERPシステムは様々なチューニングを施して日々進化しています。

幻冬舎さんだけでなく、保守契約している出版社の皆様から、たくさんのご要望をいただき、それに対応して提案できる技術者が育ってくれました」

寺川氏 商環境変化でニーズ多様化

花立氏 「機能」と「人」が取引の判断

-引する出版社は350社以上になったそうですが、求められるシステムも変わっていったのですね。

寺川「はい。取引していただいている出版社は、紀伊國屋書店の出版社ランキングの上位100社では40%、上位300社では38%になります。

出版各社からのご要望は、一概にはいえませんが、出版流通が不安視されるなかで『直販系』の問合せが増えています。また、『IP版権管理』『イベント・グッズなどファンビジネス』も話題になります。

これまではマーケティングや原価管理についての問合せが多かったのですが、商環境が激変するなかで、当社に寄せられる要望は多様化しています。

昔は『原価管理なんてしたら、編集者がやる気をなくす』という方もいましたが、幻冬舎さんは最初から原価についてとてもシビアでした。指定配本についても20年も前から徹底的に追求していた。当時、そんな出版社はほかになかったと思います」

-幻冬舎が光和コンピューターと取引したのは価格の安さも判断材料としてありましたか。

花立「当初はもちろん、安さが一番大きな理由としてありましたが、取引を開始して以降は、分からないことやトラブルに対して、迅速かつ親身に対応して下さった。『人』の部分が継続している大きな要因です」

寺川「ありがとうございます。システムは設計・開発する以前に、『教えてもらって学ぶ作業』が必要なのです。そこを丁寧に指導してくれたのが花立さんでした。

最初に電子書籍管理システムを導入して下さったのも幻冬舎さんでした。皆さんからその知見を教えていただきながら、出版ERPシステムのメニユーに加えることができました。

電子ストアとの取引形態、著者の印税契約など、フォーマットがたくさんあり、とても複雑なものでした。これについても、出版社ごとに柔軟に対応できる機能を実装しました。

22年6月にはメディアドゥと、電子書籍管理システム「PUBNAVI」を共同開発してリリースしました。

当時、メディアドゥの副社長だった新名新氏は同社内で『発行印税、売上印税、スライド印税の違いは? 保証部数は知ってている?』と幹部の方々に聞いたそうです。知らない幹部の方もいたそうです。それで出版社とパイプがある当社に共同開発のオファーがありました。

そのほか、出版社にお知らせする『速報値』や『確報値』、さらに著者に対する印税支払いにおける『支払保留』などの機能をPUBNAVIに実装しました。

大手の出版社さんは多額のコストをかけて独自のシステムをつくっています。

でも、大半の出版はそこまでの費用はかけられない。ですからカスタマイズする必要がなく、サブスクモデルのPUBNAVIが必要だったのです。いまは約50社に導入していただいています」

花立「電子書籍は商品の形態が様々なので、印税だけでも管理は大変です。それにしても光和コンピューターさんと取引して四半世紀にもなるのですね」

寺川「時間が経つのは本当に早い。感謝の気持ちしかありません」

システムは「全体最適」をつくるもの

―寺川社長はかねがねシステムを構築する際、会社全体を掌握する責任者が必要であると仰っていますが。

寺川「システムを使うのは各部署の現場の方々。増売や効率化などの成果を出すための道具ですので、使いやすさを考えます。

しかし、それは全体最適をつくるものでなければいけません。幻冬舎さんは各部署の方々が明確な目的をもち、花立さんが全体を掌握して指揮してくれました。

それが長きにわたり、システムを有効活用いただけている肝だと思っています」

書店の複合業態化でオールイン型システム開発へ

―書店システムについても同じですか。

寺川「はい。基本となるベースは同じですが、書店ごとに目的を明確にして、改修することは多くあります。設計段階で重点を置くポイントは異なります。事業規模に応じて様々なリクエストをいただいてきました。

『少ない在庫で最大売上げを上げたいという書店』『外商』『ポイント』『セルフレジ』『定期購読』の管理・・・・・。

ですから、書店システもパッケージだけでは対応できないのです。そうしているうちに、当社のなかで得意分野をもつSEが育ってくれました。

書店経営者のなかには『もう本だけでは集客できない』と危機感を口にする人が増え、新たな商材を探していました。

持続して経営していくことが最大の関心事でした。それはこれからも本を販売していくためです。

文具・雑貨・グッズだけでなく、複合した業態開発にも積極的に、または自己防衛的に取り組んでいらっしゃいます。レンタル、カフェのみならず、地元で採れた野菜を売る書店もあります。すると、賞味期限管理システムも必要になってきます。

『買い切って』『値引きして』『売り切る』ための機能と言ってもいいかもしれません。そうした小売業に向けたPOSは世の中にたくさんあるのですが、出版物の委託販売を基盤にするものではない。

そうした背景もあり、当社はいま、オールイン型『K-POS』『Book Answer』へと進化させています」

持続できる出版業界に寄り添っていける技術者集団に

花立「本が売れにくくなっている現実を受け止めないといけない時代になりました。読者に面白いと思ってもらえる本をつくり、それをプロモーションもし、在庫管理ももっと緻密に考えていかないといけません。当たり前ですが、在庫過多は経営を圧迫しかねません。

書店も様々なデータから、売れている本や商材をいかに早く、適正数仕入れるか。今後、取引先も増えていくでしょう。光和コンピューターさんの役割は出版界にあってとても大きいと思います」

寺川「出版やジャーナリズムはこの社会になくてならないものです。しかし、それは経営が成り立って持続できるもの。そこにしっかりと寄り添うことができる技術者集団になりたいと思います。」

次世代に引き継ぐ心 社是に

―寺川社長は最近、次世代という言葉をよく使うようになりましたが、若い社員の方に求めるものはなんですか。

寺川「もういい歳ですからね(笑)。次の世代には主体性をもって仕事に臨んでほしい。なにがしたいのか、そんな意志がないと面白くないじゃないですか。

お取引先が増えたことで、今期は16人の新卒の方々にご入社いただきました。

毎年多くの学生が応募してくれています。それは出版に対するシンパシーがあるから。皆、本が好きなのです。高学歴の学生は多いのですが、やはり出版に想いのある学生に入社してほしい。

『当社は「社会」の公器である 我々はお客様のお役に立ち 社員の生活基盤を確立し お互いの人間的成長となる場となるために存在する』

これは当社の社是ですが、決めたのは私でも前社長の柴崎(和博氏)でもありません。幹部たちと共に合宿を続けて言語化したものです。

4章・21項にわたる行動規範、『こだわりのこころ』も幹部が合宿で練り上げました。私はこれに従って動いているに過ぎません。次世代にも引き継いでほしいと思います。そして出版界の一員として共に歩んでいきたい。そう思っています」

―長い時間、ありがとうございました。

光和コンピューター

光和コンピューター